經部次長稱

中火影響空污「微乎其微」 挨批沒人性

時間:2017/10/05

出處:環境資訊中心

新聞內容:

時序進入秋冬,空污問題又浮上檯面,5日立院衛環委員會要求環保署、經濟部、衛福部對台中火力發電廠空污問題報告。經濟部提出統計,強調中火的空品與周邊無顯著差距,鄰近居民的罹癌比例也並未高於台中市,衛福部也稱菸害問題對肺癌的危害遠高於空污,才是防制的重點。這些言論引發立委不滿,甚至遭批沒人性。

雖然部會重申,各地電廠的配合降載、更新防制設施、除役老舊機組等都在持續進行,但遭立委們批判不夠積極。

中火一向遭民間指責是影響中部地區空污問題的禍首之一,因此也已協調空污季時降載。不過,在立院報告時,經濟部次長龔明鑫表示,從中火1988年建廠開始監測,資料呈現附近地區與下風處的彰化的空氣品質沒有惡化,因為防治設備的處理與高煙囪排放,中火對區域空品的影響「微乎其微」。

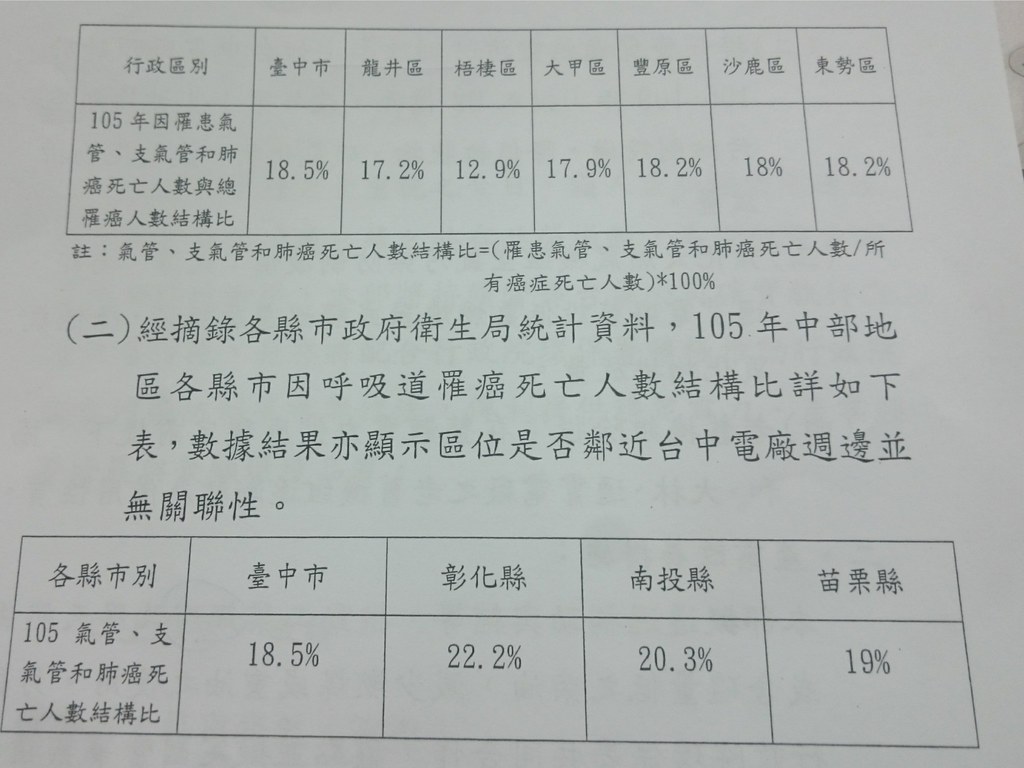

經濟部更指出,台中市內2016年因呼吸道癌症死亡者,與總罹癌死亡人數的比例上,鄰近中火的龍井、梧棲等地區,比例低過台中市;全台各縣市因呼吸道相關癌症死亡的人口比當中,台中市是鄰近縣市中最低的。衛福部次長薛瑞元也表示,雖然室外空污對於心血管疾病、中風、慢性阻塞性肺病、肺癌、急性呼吸道感染等,已確認都是健康風險,但從WHO、美國疾病管制局的資料,這些疾病的七到九成可歸因給菸害,因此衛福部的肺癌防治,仍將以菸害防制為優先,還是以呼籲民眾不吸煙、戒煙等生活型態為主。

不過部會的這一套說詞,卻遭立委批評太過消極,陳宜民認為,抽煙是個人行為,但空污是政府要解決,總不能要民眾搬家,再者,陳宜民也質疑,經濟部所提出的數據有所「tricky」之處,例如為何沒有對照組、為何是以癌症病逝者作為分母等,都恐怕是失真的。

「到底有沒有人性啊?」江啟臣更痛批經濟部與台電,他質疑,若是真的「微乎其微」,中火又何苦要降載、要花錢改善防治設備?不如全台火力發電、全力滿載。江啟臣表示,經濟部拿龍井、梧棲的資料說中火沒有影響,但PM2.5那麼輕、經過高煙囪排放後,影響的不正是彰化、南投、苗栗?而這些縣市的呼吸道相關癌症死亡率,都高過台中市。

陳宜民批,衛福部面對空污,卻說鼓勵民眾戴口罩、超標時要學童不要戶外活動等,而無其他積極的因應,但事實上口罩也不能阻隔PM2.5,根本是戴心酸的,小孩子又怎麼可不出門運動。國衛院、工研院應該更積極參與,研發更好的防治辦法。

目前政府已定調中火在空品不良時將配合降載、提升空污防制效率,此外,大潭、南部、通宵等天然氣的防治設備也將強化,協和、大林、通宵等老舊機組,也將除役,經濟部與環保署重申,但也沒有再提新招。

本會期將處理的空污法修法,其中移動污染源、固定污染源誰輕誰厚的爭議、抵換機制、縣市政府是否可自訂生煤石油焦管制等問題,也遭立委關注。陳曼麗、邱泰源等不滿,未來仍將維持空品區內空污可以抵換的設計。邱泰源認為,環保署加重移動污染源的空污費,卻優待固定污染源是不公平,環保署長李應元則表示,對固定污染源要求的是改善排放與增設防治設備。陳曼麗則認為,在空品不佳的地區,減下移動污染源應該「減了就是減了」,並不可以轉換為固定污染源的排放額度,但李應元表示,目前仍打算繼續維持可抵換的模式,因為空污治理需要逐步進行。

目前許多關心空污問題的民間,在不信任政府空品數據或是等不到監測站的設置,紛紛對「空氣盒子」小型監測器有興趣,環保署也提出物聯網的計畫,要以大數據來設法整治環境問題。但立委林靜儀指出,這種簡易型的數據,尚未全面完成本土化的校正,測出的數據可能會有極大落差,不但將造成民眾恐慌,後續也可能因為數據資料有誤,影響空品資訊收集,影響政策制訂。

林靜儀表示,目前業者正在積極販售,甚至贈送來推廣,更顯得相關配套需要加速跟上,因此要求年底前建置測試平台,並在半年內規劃出驗證制度,與建立環境物連網裝置與數據品質的保證與品管制度。

心得:其實看到這則新聞第一個想到的是它跟核能的關聯。蔡政府上台後揚言要將台灣打造成為非核家園。但在致力於打造非核家園的同時,台灣勢必需要增加其他發電的供應量,而在還沒有其他替代能源發展起來之前,台灣仍是以火力發電為主,這就表示著非核家園的完成可能是要以碳排量的增加為代價。若核能真的停止運作,在未來的幾年,台灣因火力發電所帶來的空汙問題可能越來越嚴重,這是政府應該去關心的重要議題。不然就像現在中火的問題一樣,就算數據顯示中火對空汙影響輕微,卻沒有什麼說服力,人民在當地也住的不安心。