為何311後繼續擁抱核電? 台日韓學者談能源轉型障礙與未來

04114290 政三B 林憶珊

時間2017.10.23

出處:環境資訊中心

日本311福島核災震驚世界,許多國家因此堅定非核路線,走向能源轉型。承受巨大災難的日本,在二年的無核家園後,2015年決定重啟核電。離日本最近的韓國路線不變,核電機組不減反增,直到2017年新總統文在寅提出非核宣言。

反觀台灣,反核運動在311後達到高點,2016年蔡政府進一步確定非核家園。不過,2017年一場「815全台大停電」,讓非核與擁核再度引發一波論戰。

台日韓的能源轉型路遭遇了不同的挑戰,該如何向前行?台大國家發展研究所、風險社會與政策研究中心19日辦理「東亞能源轉型論壇」,邀請台日韓學者分享策略。

學者認為,東亞能源轉型的關鍵仍在政府,人民與公民社會已經崛起,但須要找到影響政治的途徑,才能更大步的跨向能源轉型。

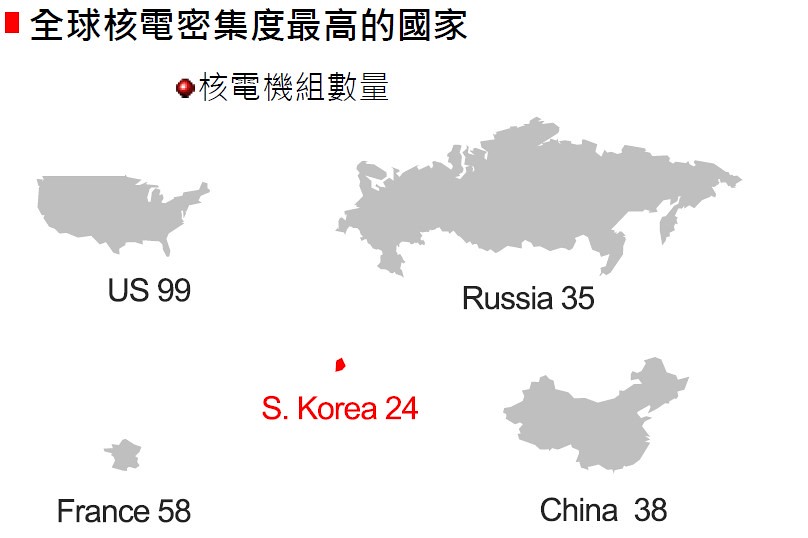

韓國:核電持續增加 文在寅是關鍵?

福島核災並未撼動韓國,福島核災後,核電機組持續增加。長期研究韓國環境運動與政策、韓國環境與社會研究所所長具度完指出,李明博政府(2008-2013)與朴槿惠政府(2013-2017)都強力主張擴張核能,並扶植「核電出口」產業。

2017年朴槿惠因醜聞與弊案下台,文在寅上台隨即發表「非核宣言」──不再批准新核電建設,現役反應爐如期除役。但外界看待此宣示主要是為了與前朝政府切割。新總統是韓國走向能源轉型的關鍵?具度完持保留態度。

在社會運動方面,具度完表示,韓國早期曾有堅強的反核勢力,但2005年慶州以地方公投同意設置中低放射性廢棄物最終處置場後逐漸式微。民間發起的綠能與永續運動,無法產生政治影響力。

日本:重啟核電 學者:核能勢力龐大 民間無法有效串連

對於日本最終選擇重啟反應爐,日本東北大學文學研究科社會學系教授長谷川公一直批,日本的非核路,「落後台灣跟韓國」。

民主黨也曾於2012年九月提出新能源政策,卻被自民黨於同年12月選舉後推翻。自民黨政府於 2014年修改能源基本計畫,重返核電路線。

分析其原因,長谷川指出,政治人物、官僚核電產業、學界、大眾媒體間已形成緊密的核電勢力,政府保守,無法在災難中達成社會學習。日本付出的慘痛代價依舊無法改變政經結構,是件令人難過的事情。

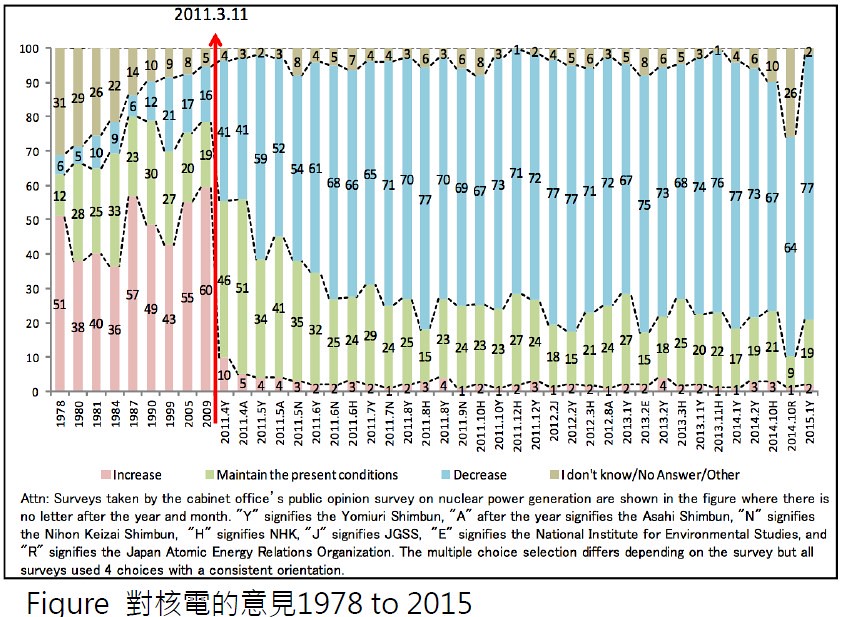

長谷川引用民調指出,福島核災後民意大翻轉。原本只有16%左右的民眾贊同減少反應爐,311後大幅增至七成。但公民團體力量不足,無法串連形成足夠的影響力,也無法改變中央政策。

機會:地方政府另闢蹊徑 挑戰:政權為主流

雖然德國能源轉型強調公民才是主體,但台大政治系副教授林子倫分析,東亞的能源政策仍是以主政的政權為核心。

在這樣的主流下,林子倫稱許首爾的「減少一座核電廠」計畫另闢蹊徑,顯示從地方展開能源轉型不僅可行,而且非常重要。

「減少一座核電廠」是由反核運動出身的首爾市長朴元淳所領導,2012年起在首爾積極展開的一系列綠能與節能運動。對台灣的地方能源治理有不少啟發。

機會:提高能源效率 挑戰:經濟掛帥 電價太低

對日韓而言,核電是重要出口產業,與政經關係緊密難以撼動。相對之下,台灣的擁核勢力並不大,這也是台灣走向能源轉型相對順遂的原因之一。不過,台灣因電力供應緊澀,在經濟掛帥的思維下,重啟核電仍是一個選項。

國首爾大學環境研究學院教授尹順真表示,擁核勢力常宣稱,不用核電就會高排碳。核災風險與全球暖化必須二選一。但她認為,人們可以從節能跟提高能源效率著手,不必倚賴核電。

林子倫與尹順真都表示,台韓電價太低,推動能源效率提升缺乏誘因。二國政府為了扶植產業、刻意壓低電價的結果,如今成為能源轉型的一大挑戰。

長谷川指出,東亞國家強調國家發展,加上出口導向的經濟,核電與經濟成長掛勾,廢核之路更加困難。

機會:公民決定能源未來 挑戰:改變政府

雖然國家政策仍是左右能源轉型的關鍵,但綠色公民行動聯盟協會理事長賴偉傑認為,反核不能倚賴單一政黨。最終要達到不分政黨,一致反核,才能確定能源轉型路徑。

核災陰影跟民主抗議浪潮下,長谷川指出,沒有特別政治背景的市民紛紛加入抗議行列,包括老人、年輕母親、學生、農民等。但在安倍政權的強勢領導下,公民社會「進三步退兩步」,難以施展。

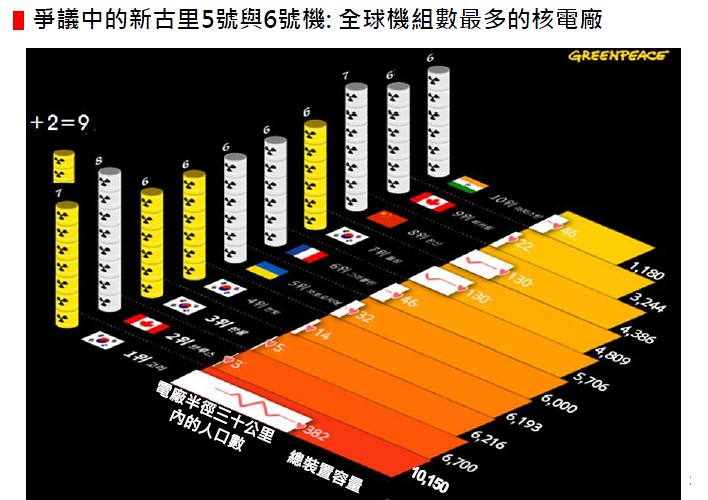

韓國情況類似,雖然民間有許多民主審議,一樣無法撼動中央。不過,最近出現「歷史性的實驗」,尹順真如此形容文在寅政府針對新古里5號及6號核電機組是否續建所成立的公眾參與委員會。

尹順真說,這是韓國首次在能源政策,尤其是針對核電,辦理公眾參與程序。市民參與度很高,也對決定國家能源政策感到高興,贊成與反對差距不大,「無論結果如何,我們必須接受。」(註)

林子倫則提出台灣目前正在進行的「能源轉型白皮書」計畫,這項政府能源行動計畫分三個階段撰擬,每個階段都納入公民參與。

註:新古里5號及6號核電機組是否續建公眾意見已於20日上午公布,結果顯示,59.5%的民眾建議重啟核電建設。