政院通過《再生能源發展條例》修正草案 用電大戶須設再生能源

時間20180111 出處:環境資訊中心

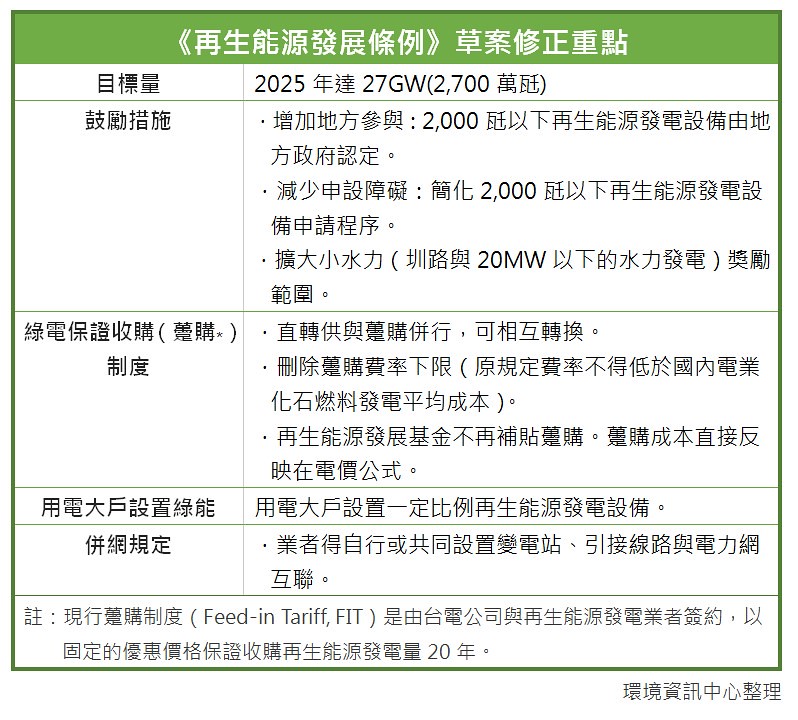

行政院今(11)日拍板《再生能源發展條例》修正草案。明訂2025年再生能源累積設置達27GW。開放加入躉購制度的合約可以改申請綠電憑證,直接進入綠電交易市場。此外,用電大戶也必須設置再生能源設備,無法配合設置者則可購買綠電憑證或繳納代金。

經濟部表示,將爭取《再生能源發展條例》修正案列為立法院下會期優先法案。

《再生能源發展條例》修正草案將規定用電大戶設置再生能源。攝影:陳文姿

2025年再生能源達20% 用電大戶須裝再生能源

對於2025年再生能源累積設置達27GW的目標,經濟部次長龔明鑫解釋,《電業法》中已敘明2025年再生能源發電比占比要達20%,換算相當於裝置容量27GW。

龔明鑫說明,27GW預計包括太陽光電20GW、離岸風電5.5GW,其餘為水力發電與陸域風電等。

至於用電大戶必須設置再生能源設備,龔明鑫表示,等修正草案通過後,經濟部會在子法中訂定細節,包括契約容量、額度、發電種類、代金等。中央所訂的僅是最低標準,地方可再加嚴,但也不會讓地方無限制加碼。

能源局長林全能受訪時說明,目前還在研議地方政府的自治條例內容。「用電大戶」可能定在契約容量大於800瓩的業者,但應設置多少比例則尚未決定。由於每個地方的日照條件不同,不容易設置再生能源設備的廠商也可以購買再生能源憑證或代金的方式取代。

行政院11日通過《再生能源發展條例》修正草案。經濟部次長龔明鑫(右二)說明內容。攝影:陳文姿

躉購制度與自由綠電交易可相互轉換

《再生能源發展條例》於 2009年施行,設置再生能源發展基金,並參考國外躉購制度,由台電以固定優惠價格收購綠電20年,鼓勵民間設置再生能源。2017年《電業法》修正後,開放綠電自由市場,綠電可以直供或是代輸直接賣電給其他業者。

不過,簽定台電躉購合約等於已經領取補貼,依規定無法再申請綠電憑證,也不能自由交易。這次修法開放躉購與直供/代輸二套制度相互轉換,等於讓已簽約的綠電也可退出躉購,改加入綠電買賣市場。

林全能說,業者可在躉購或申請綠電憑證間自由轉換,沒有次數或時間的限制。

林全能解釋,有了綠電憑證,就是獲得國際上認可的純綠電。在國際要求企業須購買綠電或降低碳足跡的趨勢下,就算綠電比較貴,企業還是會買。加上這次修正案也要求用電大戶無法設置再生能源時,可以購買綠電憑證代替。未來綠電交易一定會增加。

再生能源成本節節降 躉購費率取消下限

原本條例中規定再生能源躉購費率不得低於電業化石燃料發電平均成本,這次修法將刪除這項規定。能源局解釋,這是因為綠電成本快速降低,即將比化石燃料成本更低。

再生能源發展基金不再補貼躉購,未來基金將用於研發跟示範計畫,躉購成本則直接反映在電價公式上。

簡化流程 小容量設備由地方政府認定

為鼓勵再生能源設置,這次修法簡化2,000瓩以下再生能源發電設備申設流程,並開放2,000瓩以下再生能源發電設備由地方政府認定。未達2萬瓩的小水力發電也將納入獎勵範圍。

心得:再生能源發展條例於 2009年施行,設置再生能源發展基金,並參考國外躉購制度,由台電以固定優惠價格收購綠電20年,鼓勵民間設置再生能源。2017年《電業法》修正後,開放綠電自由市場,綠電可以直供或是代輸直接賣電給其他業者。我認為公民電廠的實行應是政府要去推動的一部份,讓民眾了解到電價躉購制度有利的地方,並鼓勵民眾應設置再生能源對於公民電廠的運作也是有實質的好處,然而關於用電大戶例如工廠等地方的電費仍是世紀上排名前三的便宜,對於用電大戶使用再生能源則是有利於再生能源的前進且關於電價部分仍是可以控制躉購制度的實行。