環團催提出減煤電明確規劃 更該納入節能、抑制用電

日期:12/15

作者:賴溫狠

出處:http://e-info.org.tw/node/209041

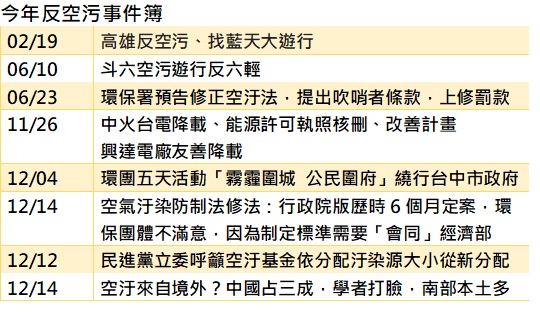

週末反空污遊行就要上陣,民間團體要求政府提出明確的燃煤電廠退場規劃,15日立委陳曼麗、吳焜裕、蘇治芬等,為此舉行公聽會。

面對2025年煤電佔比,要從現在的45%降至30%的目標,台電提出了從今年到2025年的新增與除役機組規劃,並強調,在以大幅增加燃氣作為暫時性的供電安全保障之外,未來還是會以綠能作為主要的電力來源。但環團要求繼續排出2025年之後老舊燃煤機組的退場規劃,並提醒,「節能」也應該要是減碳的一部份,從改善用電大戶來抑制電力需求的成長,是直接減少發電量、排放量。

目前台灣的溫室氣體排放,電業排放了116.39百萬公噸的二氧化碳,貢獻了50.85%,其中更有62.8%來自燃煤發電,排碳的同時更排出PM2.5、硫氧化物、氮氧化物等空污物,近年引發民眾關注。台大公衛學院院長詹長權指出,改善燃煤電廠,同時減碳也能減空污,這是台電、中油的「由黑轉綠」的時機。

雖然政府能源政策已經定調2025年要將燃煤降至30%、再生提高到20%,其他的50%就交給天然氣。對於減煤要怎麼做到,近期環團不斷要求政府明確提出燃煤電廠的退場規劃與機制,認為說清楚這些,才能證明減煤的目標有可能達成。

能源辦公室副執秘林子倫表示,雖然目前逐步淘汰燃煤發電已是世界趨勢,不過,要全面脫煤可能需要1、20年甚至更久的時間,因為還有很多基礎設施都還需要到位。

能源局副局長李君禮則表示,目前的再生能源,主要都還是大水力,需要快速提升佔比。雖然目前正在大規模的興建燃氣電廠,但是若是集中在一種來源上,其實是面對著能源安全問題,尤其目前台灣儲氣目前只能有九天的量,更是身處獨立電網,未來還是應該以多元、自產的再生能源為主。

除了要求政府提出更明確、可行的燃煤電廠退場規劃,環團如綠色公民行動聯盟、綠色和平等,指出目前的能源政策只排到2025年,但減煤機制應該繼續往後排下去,對老舊燃煤機組的未來提出明確規劃。

綠盟研究員吳澄澄更指出,台電目前還在準備燃煤的深澳電廠,但按照期程,上路時已經是2025年以後,明顯不符能源規劃。綠色和平專案主任蔡佩芸更要求,應該把2020年的燃煤發電裝置容量就訂為上限,未來不能再新增燃煤電廠,也表態反對深澳電廠的興建。

減碳路徑缺節能 仍估用電需求不斷成長

地球公民基金會蔡卉荀更指出,目前的減碳路徑上,都沒有把節能納入目標,且仍是預估用電成長將不斷提高。

蔡卉荀指出,目前政府一邊談減煤,卻一邊還是讓高耗能高污染繼續擴張,例如環團認為不應該繼續的中油新四輕計畫,而台積電、華邦電等高科技產業也還是高耗水用電,雖然環團不是全面反對他們設廠,但應該要求他們負起企業責任。

蔡卉荀更提醒,即便是綠能,也可能有衝擊環境的問題,例如天然氣需要的中油第三接收站衝擊藻礁、興達天然氣電廠衝擊永安濕地,離岸風電也與鳥類、白海豚、漁業衝突,太陽能也影響了埤塘、農地等。更顯得減煤除了發展綠能,也應該從節能下手,抑制不斷提高的電力需求。「節能也是減煤的一部份!」立委蘇治芬表示認同環團的意見,認為節能、儲能技術,也應該提出路徑與時間表。

能源局表示,一個月內就將公布最新版的「全國長期負載預測與電源開發規劃」,並公開燃煤發電資訊,作為源頭減量與末端管制的依據。