強碰兩岸航道 首座浮動式離岸風機環評補件再審

環署3日下午進行臺海桃園(W1N)離岸風力發電計畫環評初審,此案將以浮動式風機,因此有不需打樁、不受水深影響的優勢,不過卻面臨了與兩岸直航航道的重疊,甚至若天然氣第三接收站確定落腳觀塘工業區,運汽船與風機、海纜間也可能有安全問題。面對這些不確定因素,小組要求業者再補充可能有的因應方式,做好最壞的打算,例如改變風場形狀、減少數量,又在颱風地震頻傳的台灣,有何技術與因應對策,以免造成公安問題,此案仍須補件再審。

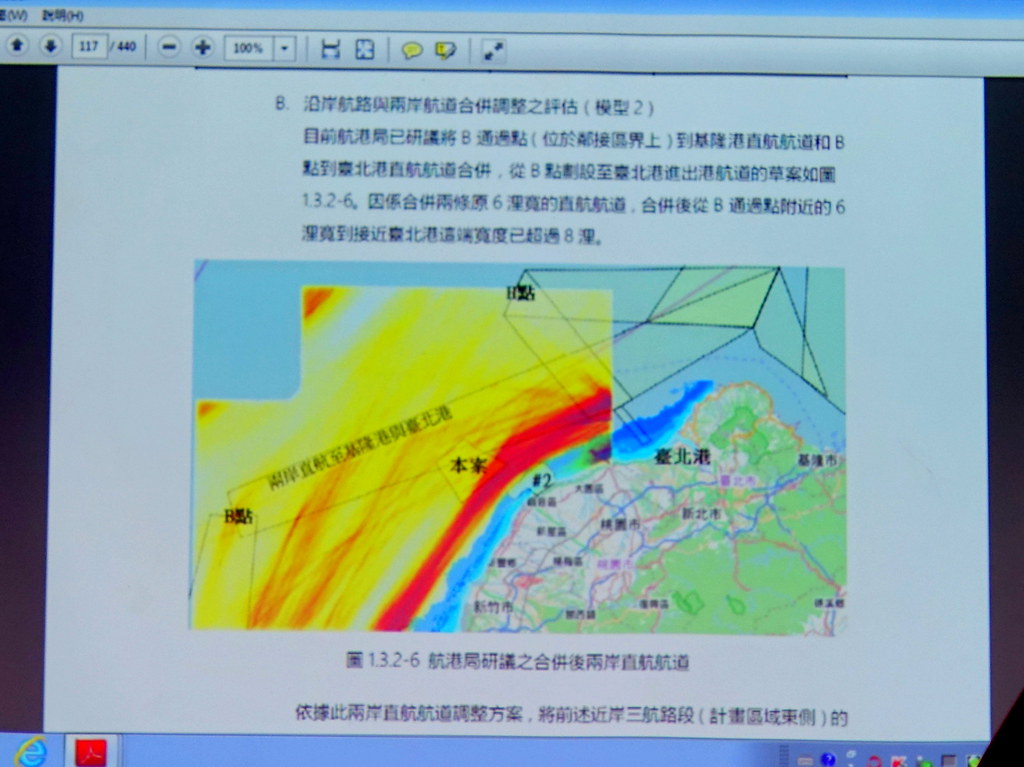

航港局航安科科長蔡育明表示,兩岸直航航道的規劃,一條往基隆港、一條往台北港,其實已經定案,預定下月就要正式公布,不可能再有變動了;且航道也已經為了彰化的潛力場址調整過,不可能為了這個離岸風機案再重新調整,否則彰化外海的航道還得重新安排,因此提出「不建議設置」的重話。對其他案子,航港局可沒提過這樣的意見。

再者,除了天然氣第三接收站若確定設置後的LNG運汽船外,當地仍有其他油船會進出,都是航港局會擔憂的安全問題。能源局則表示,將會再與航港局繼續協商。

但在協商結束前,業者還是將持續準備環評案,因此也有環委私下感嘆,業者都投入兩三億玩了兩三年了,這樣對他們不甚公平。環署綜計處則一度建議,這些問題不屬環保署權責的問題,並不如能源局送件時所稱的環評以外的爭點都已經釐清了,其實也可以考慮將此案直接退回。

此案由法商歐風能源(EOLFI)投資,是目前送審的離岸風機案上,唯一採用浮動式型態的。選址在桃園市觀音、新屋區外海,離岸約11至25公里,風場面積的水深約70至95公尺。

業者強調,有別於傳統固定基座式離岸風電,只能架設在水深50公尺海域內,浮動式因為是採用定錨於海床的浮動式平台,不管是選擇嵌入或是吸入式的樁錨,都不受水深限制,也免於固定式基座打樁,只要在港口模組化組裝後,直接拖到定點就好。不但沒有其他風機案有打樁噪音可能傷害白海豚等生物的疑慮外,更有快速架設、工期短的優點。

不過風場與航道衝突的問題,造成此案有不小的不確定性。李克聰認為,業者應該提出把必須避開航道後,後續的其他配置也補上,才是面對問題的態度,不該只講優點不講缺點。

小組要求業者補正,包括對於航港局所提出的,風場區域與船抽慣用空間、兩岸直航航道重疊,並遮蔽白沙峽燈塔燈光視角的問題,由主管的能源局協商退縮風場等方案、補充船隻航行安全的對策。

此外也要補充錨定系統的除役計畫、按觀塘工業區工業港的設置與否研訂可能方案、增加候鳥背景調查及監測規劃、海纜線上岸地段的生態調查、浮動式風機組對颱風地震的承受度,與最惡劣情況下的因應對策。環委李堅明更建議,業者應該嘗試參與國際碳權抵換機制。

心得:桃園首創的移動式離岸風機我覺得是很好的出發點,但是航道問題也必須解決,兩岸航道上如果設器物在上面,如果撞壞了或是撞到了又會是延伸出政治的問題,不單單只是白海豚的噪音問題,雖然組裝快工期短,但在設計裝置時,同時也要考慮設在海上的航道問題,避免航行船隻的碰撞,海上航道屬自然水道,其通過能力幾乎不受限制。每一海區的地理、水文情況都反映在該海區的海圖上。船舶每次的運行都是根據海圖,結合當時的氣候條件、海況和船舶本身的技術性能進行計算併在海圖上標出。經過人們千百年來的努力和探索,加上現代導航技術的應用,世界各國和地區間的海上航道已基本為人們所瞭解和掌握,是經歷好幾年的一直改一直才形成的,所以要更改也是需要重新的設置整治等等,但開發經濟規模對推動相關產業的重要性,現在是國家能源轉型的重要時刻,應該要珍惜風場資源,應將和中央積極協商,要求航道往外劃設,保留彰化外海離岸風場資源的完整性,創造更大的經濟誘因,這篇的提出的問題不只是經濟環境還有政治上的衝突。

沒有留言:

張貼留言